Él mira por la ventana mientras limpia las tijeras. Un hombre de sienes plateadas y surcos en el rostro, al mismo tiempo saca brillo al metal y a los recuerdos. Dejó su país cuando comenzaba a amarlo, y nunca regresó. A la peluquería, en su patria, lo llevaron su abuelo, la deuda familiar del almacén y su bicicleta. A la Argentina lo llevó un barco grande.

Le dijeron que hacia adentro de esa tierra llana, se repetían colinas iguales a las que acostumbraba ver en su país natal. Era lógico que en algún lugar de ese país hubiera una cordillera. Como decía su abuelo, es sabido que las montañas rodean el mundo para recordarnos la pequeñez que nos une a la hormiga que nos mira; eso mantiene el equilibrio natural.

La mayoría en el pueblo de la infancia se desplazaba caminando. El que tenía un carro con caballo era afortunado, el que tenía un auto no existía. Los que tenían bicicleta eran libres. Él tenía una bicicleta, brillante y con bocina.

Nadie había dibujado más caminos que sus él y ruedas, ni con tanta conciencia de que eran dibujos vivos. La primera vez que anduvo en círculos, lo hizo en la última granja que bordeaba el río. Al día siguiente el dueño descubrió las huellas y no vio un rastro de bicicleta sino un mensaje divino; y al momento llamó al sacerdote para que reconociera el milagro. Durante diez días los vecinos se llevaron puñados de esa tierra para arrojarla sobre sus propias granjas. Al onceavo día el granjero decidió vender esos puñados, al décimo tercero llovió y se borró la bendición telúrica.

En otra ocasión cruzó el mismo río en bicicleta, y las ruedas dibujaron una serpiente acercándose al pueblo a nado. Esa noche los vecinos armaron una hoguera y velaron el cruce para impedirlo; las serpientes tenían la mala costumbre de comer las crías de patos y gallinas. La vigilia funcionó. Al amanecer, el fuego, el rocío o las lágrimas aterradas de las mujeres la habían ahuyentado.

¡Nadie podría olvidar los mensajes de amor que recibieron, a la vez, las tres hijas casadas del Delegado! Aparecieron después de un mediodía, frente a las casas vecinas de las mujeres, miles de besos y amores dibujados en la calle. Difícil fue explicar a sus maridos que no había pretendientes. ¿Quién iba a creer que él, tan niño, y su bicicleta, tan inanimada, se habían enamorado de la joven que vivía al otro lado de la calle? La muchacha era sorda, entonces él había dibujado su declaración. Pero celar al ser amado es una tentación imposible de evitar, y los tres cuñados se sintieron tan ofendidos, que tiraron agua a la calle para borrarla. Ella no la vio.

La semana santa de su décimo cumpleaños, un fragmento del apocalipsis bíblico apareció pintado en el patio de una vecina. Por supuesto, todo el pueblo se atrincheró en la iglesia para expiar pecados y preparar el viaje al paraíso. Nadie cuestionó la decisión divina, todos quedaron pre ajusticiados por el cura y listos para partir. Pero nadie se fue, no hubo jinetes, trompetas ni lluvia de fuego. Nunca nadie supo que el perro de la vecina había corrido a mordida limpia al niño de la bicicleta, y que el miedo del final se había dibujado con sus ruedas. Un temporal se llevó el presagio y sólo quedó la costumbre de esperar la partida todos los jueves, el mismo día que apareciera el dibujo.

Una noche su padre comentó en voz baja con mamá que el fiado del almacén estaba caprichoso, y que no tenían dinero para callarle el berrinche. Al día siguiente, el niño le pidió a su abuelo que le consiguiera trabajo, y fueron los dos en sus bicicletas hasta la peluquería, donde hacía falta alguien que limpiara el piso de las pelambres segadas. Allí aprendió que el pelo de alguien es un fruto que se siembra desde adentro de la cabeza, pero que al cosecharlo se lo tira porque en la juventud nace verde y nunca madura, y al madurar no hace falta cortarlo porque se cae solo y ya no sirve para volver a sembrar.

Esa mañana tuvo ganas de dibujar una línea recta. Quería unirla dando la vuelta al mundo, que ya se sabía hacía rato, era redondo. Salió luego de desayunar y no se detuvo hasta la noche. Comprendió que la edad le impedía alejarse de su madre a la hora de dormir. Volvió a casa, pero la inercia, que también estaba inventada, llevó a la línea más allá, sola. El niño se dio cuenta, decidió dejarla ir y esperar el regreso.

La línea cruzó todo el pueblo, y no tuvo deseo de regresar. Llegó a un mar, que nadó tranquila porque había aprendido en el río. No pudo calcular el tiempo, pero en cierta cantidad, dio la vuelta al mundo. Estaba cerca de encontrarse consigo misma el día que llegó a la provincia, tres días después que los soldados, y al día siguiente de la bomba. Eso era nuevo, pero reconoció la cara de la muerte y aceleró la llegada al pueblo, tenía que encontrarse a sí misma, a su padre de diez años y avisarles del peligro.

Cuando llegó al pueblo, la aguardaba el niño. Éste esperaba anécdotas, pero recibió malas noticias. Del resto se encargaron sus padres y su abuelo en pocas horas. Juntaron ropa, un poco de pan, los papeles importantes que dicen quién es uno y salieron del pueblo por el camino del río. La bicicleta se quedó, los grandes dijeron que no iba a sufrir. En algún lugar subieron a un barco, y cuando bajaron era otra tierra, ya dibujada.

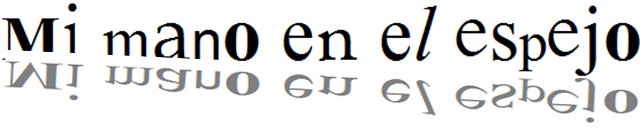

Pasaron los años, el niño creció y se ocupó en lo que sabía, cosechar pelo. Cada tanto, cuando alguien ata su bicicleta en la heladería de al lado, recuerda sus dibujos y es niño otra vez.

Es increíble lo que pasa mientras vas con un amigo a tomar un helado en bicicleta.